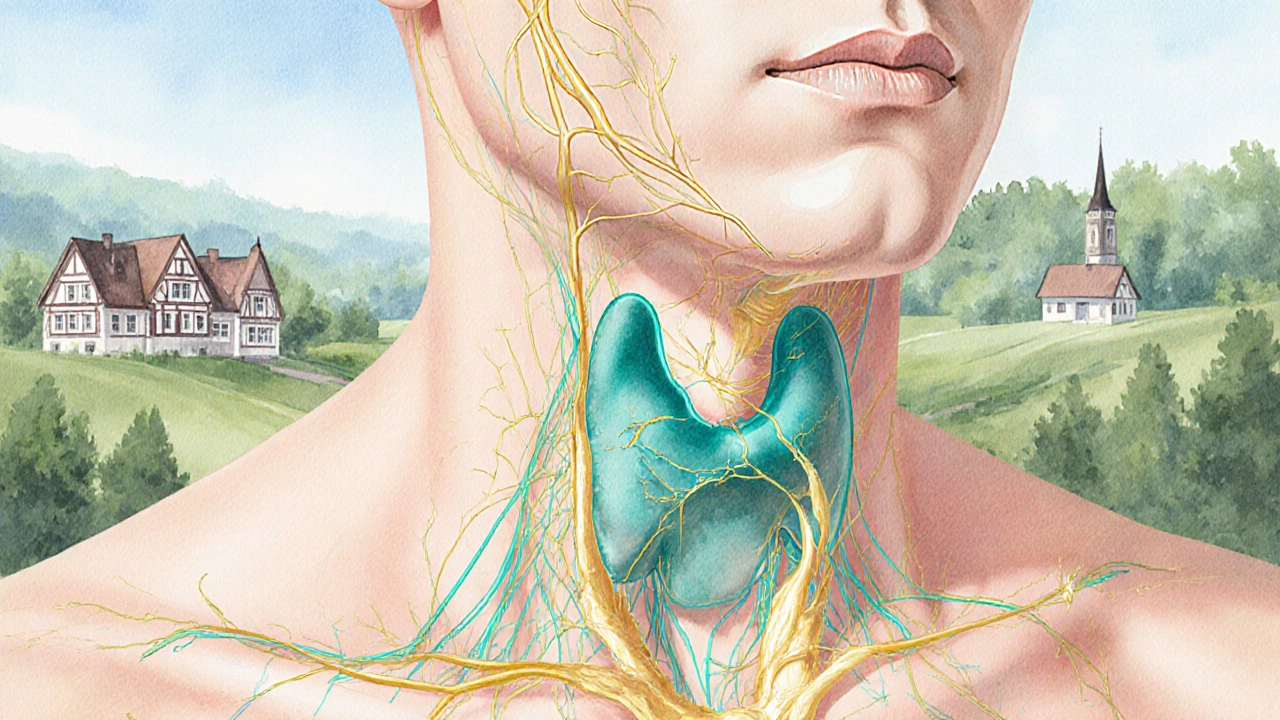

Schilddrüsenkrebs ist eine bösartige Erkrankung der Schilddrüse, die Hormone reguliert und den Stoffwechsel steuert. Die Diagnose löst oft die Frage aus, wie die Behandlung das Nervensystem das Netzwerk aus Gehirn, Rückenmark und peripheren Nerven, das Motorik und Sinneswahrnehmung ermöglicht beeinflussen kann. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Zusammenhänge, zeigt welche Therapien Nervenfunktionen gefährden und gibt praktische Tipps, um Beschwerden früh zu erkennen und zu lindern.

Wie Schilddrüsenkrebs das Nervensystem beeinflusst

Die Schilddrüse liegt tief im Hals, direkt neben kritischen Nervenstrukturen. Vor allem der recurrente Larynxnerv versorgt die Stimmbänder und liegt unmittelbar hinter der Schilddrüse kann durch Tumorwachstum oder chirurgische Eingriffe verletzt werden. Eine Schädigung führt zu Heiserkeit, Stimmveränderungen oder sogar Atembeschwerden.

Ein weiteres Risiko besteht für die Nebenschilddrüsen vier kleine Drüsen, die den Calcium‑ und Phosphat‑Stoffwechsel regulieren. Wird einer dieser Drüsen beschädigt, kann ein Calcium‑Mangel auftreten, der zu Kribbeln, Muskelkrämpfen und in schweren Fällen zu peripheren Neuropathien führt.

Zusätzlich können Metastasen in das zentrale Nervensystem eindringen und dort Kopfschmerzen, Sehstörungen oder Koordinationsprobleme auslösen. Das Zusammenspiel von Tumor, Therapie und Nerven ist also komplex und erfordert ein genaues Monitoring.

Therapieoptionen und ihr Einfluss auf die Nervenfunktion

Die gängigsten Behandlungsformen bei Schilddrüsenkrebs sind:

- Operation (Thyreoidektomie) chirurgisches Entfernen der Schilddrüse und ggf. umliegender Lymphknoten

- Radioiodtherapie postoperatives Bestrahlen mit radioaktivem Iod‑131 zur Abtötung verbliebener Krebszellen

- Externe Strahlentherapie (selten, bei unresecable Tumoren)

- Chemotherapie (in fortgeschrittenen Stadien)

Jede Methode birgt ein unterschiedliches Risiko für Nervenkomplikationen.

Vergleich von Operation und Radioiodtherapie hinsichtlich Nervenrisiken

| Aspekt | Operation (Thyreoidektomie) | Radioiodtherapie |

|---|---|---|

| Häufigkeit von Nervenverletzungen | 2‑5% für den recurrenten Larynxnerv | ≤1% für periphere Neuropathie |

| Risiko für Hypokalzämie | Durch Schädigung der Nebenschilddrüsen (10‑15%) | Selten, nur bei sehr hoher Dosis |

| Langzeitfolgen für die Stimme | Vorübergehend bei 3% bis dauerhaft bei <1% | Keine direkte Stimmbeeinträchtigung |

| Erholungszeit | 1‑2Wochen im Krankenhaus, mehrere Wochen zu Hause | Ambulant, meist innerhalb weniger Tage |

Die Tabelle zeigt, dass die Operation das größere direkte Risiko für den recurrenten Larynxnerv birgt, während die Radioiodtherapie eher subtile periphere Neuropathien auslösen kann.

Früherkennung von Nervenschäden

Patient*innen sollten bereits während der Nachsorge auf folgende Warnsignale achten:

- Heiserkeit oder anhaltende Stimmveränderungen

- Kitzelndes Kribbeln in Fingern und Zehen

- Muskelkrämpfe, besonders nach nächtlichem Schlaf

- Schmerzempfindungen im Nacken‑ oder Schulterbereich

Ein frühzeitiger Check mit Laryngoskopie (für die Stimmbänder) und Calcium‑Messungen kann größere Schäden verhindern.

Umgang und Prävention von nervbezogenen Nebenwirkungen

Für Betroffene gibt es bewährte Strategien, um die Nervenfunktion zu unterstützen:

- Physiotherapie - gezielte Übungen stärken die Nacken‑ und Schultermuskulatur und reduzieren Druck auf den recurrenten Larynxnerv.

- Calcium‑ und Vitamin‑D‑Supplementierung - insbesondere nach einer Nebenschilddrüsen‑Schädigung, um Hypokalzämie zu vermeiden.

- Stimmtherapie - Logopäden können Atem- und Stimmtechniken trainieren, um Heiserkeit zu kompensieren.

- Medikamentöse Schmerztherapie - bei neuropathischen Schmerzen bieten Gabapentin oder Pregabalin Linderung.

- Regelmäßige Nachsorge‑Ultraschall‑ und Bluttests - frühzeitiges Erkennen von Rückfällen und Nährstoffdefiziten.

Wichtig ist ein interdisziplinäres Team aus Chirurgen, Endokrinologen, Neurologen und Logopäden, das die Behandlung koordiniert.

Verwandte Themen im Gesundheits‑Cluster

Dieser Beitrag ist Teil eines größeren Wissensnetzwerks. Oberthemen sind "Krebserkrankungen" und "Endokrine Störungen"; Unterthemen umfassen "Nachsorge bei Schilddrüsenkrebs", "Stimmstörungen nach Halsoperationen" und "Kalziumstoffwechsel bei Nebenschilddrüsen‑Schäden". Wer mehr über die hormonelle Nachbehandlung wissen möchte, sollte den Artikel „Thyroxin‑Ergänzung nach Schilddrüsenoperation“ lesen.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

Der Schilddrüsenkrebs liegt anatomisch in der Nähe kritischer Nerven. Operationen können den recurrenten Larynxnerv verletzen, während Radioiodtherapie eher periphere Neuropathien verursacht. Durch engmaschige Kontrolle von Stimme, Calcium‑Spiegel und Schmerzsymptomen lassen sich Komplikationen meist früh abfangen. Multidisziplinäre Nachsorge ist das A und O, um Lebensqualität langfristig zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen

Wie häufig wird der recurrente Larynxnerv bei einer Schilddrüsenoperation verletzt?

Studien aus europäischen Zentren zeigen eine Verletzungsrate von 2‑5% bei erfahrenen Chirurgen. Die meisten Fälle heilen innerhalb von Wochen, bei <1% bleibt eine dauerhafte Stimmveränderung.

Kann Radioiodtherapie das zentrale Nervensystem schädigen?

Direkt ist das Risiko sehr gering, weil Iod‑131 vornehmlich Schilddrüsengewebe anvisiert. Seltene Fälle von Strahlenexposition im Gehirn können jedoch langfristig leichte kognitive Veränderungen begünstigen.

Welche Symptome deuten auf eine Hypokalzämie nach Schilddrüsenoperation hin?

Typisch sind Kribbeln in Fingern und Lippen, Muskelkrämpfe, besonders nachts, und in schweren Fällen Herzrhythmusstörungen. Ein einfacher Bluttest misst den Calciumspiegel und löst die Therapie aus.

Wie lange dauert die Rehabilitation nach einer Schilddrüsenoperation?

Die meisten Patient*innen verlassen das Krankenhaus nach 1‑2Tagen. Vollständige Rückkehr zum Alltag dauert meist 2‑4Wochen, während spezifische Stimm‑ oder Physiotherapie 6‑12Wochen beanspruchen kann.

Gibt es präventive Maßnahmen, um Nervenschäden zu vermeiden?

Ja. Eine präoperative Bildgebung (Ultraschall, CT) hilft, den Verlauf des Larynxnervs zu planen. Während der Operation reduziert ein erfahrenes Team das Risiko. Postoperativ unterstützen Calcium‑Supplemente und Stimmtherapie die Regeneration.